一、借鏡日本農漁用地再生能源推動機制

謝沛容*主筆

*中經院國際經濟所輔佐研究員

1.前言

再生能源不僅發電過程中不產生溫室氣體,同時具備分散式電源的功能,有助於建構更具韌性的供電體系。我國面對2025年非核家園目標在即,也正在積極擴增再生能源發電裝置容量。各類再生能源之中,太陽光電因為技術相對成熟可靠,且初期設置成本較低,是一項可以短期快速投入產業化的技術,因而受到市場高度重視。然而,在實務推廣上,因為其能量密度偏低且傳統技術上只能蒐集到一個平面的能源,必須設置大量太陽能板,而占用大量的土地面積。

太陽光電及風電等再生能源具有在地化的特性,在有限的空間限制之下,欲擴大再生能源之利用,其中一項作法是利用農漁等土地空間上方,搭建地面型太陽光電以增加可用面積。日本能源供給結構與我國同為進口型,多年來也積極發展應用再生能源,鑒於「種電」的高收益性,為避免誘導產生「棄農轉電」的現象,推廣「農電共生」是日本農林水產省的主要政策之一。因此,本文將借鏡日本政策,解析其在農漁與電共生的作法機制。

2.日本作法機制

作法之一是法規面的修正。日本於2014年開始實施「農林漁村再生能源法」,從法律上確立農地轉作發電用地的正當地位,並進行用地分類。農地依據土地優沃度條件劃分,第一類為完全無法再耕作的紅色地區,法律上確保其可以轉作包含太陽光電、風力、水力、生質能等各種再生能源使用,意義上即不再屬於農地。第二類屬於耕作條件差的黃色地區,可以申請暫時轉用變更為可再生能源土地,但仍必須維持農業生產活動。第三類為適合農耕的綠色地區,基本上不得轉為再生能源使用,但開放得以設置風力發電或是小水力發電裝置-係因考量前者有監測風勢的功能,後者則是能夠提升用水效率,有利於農耕本業的效果。

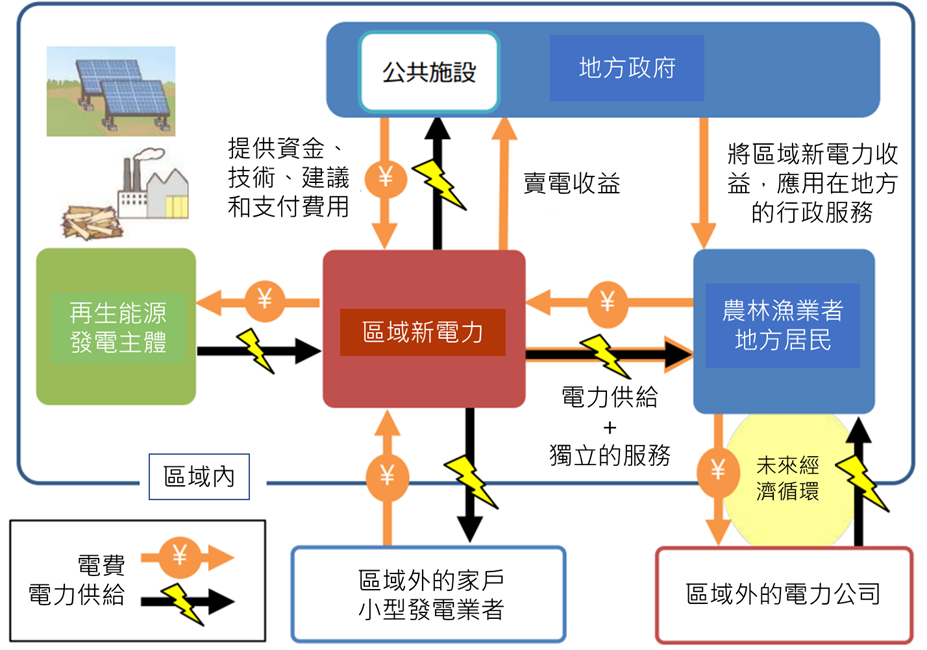

作法之二是創造社區型的自產自銷電力系統。日本自2016 年4 月開放電力零售自由化以來,產生一批小型售電業者進入市場,稱之為「新電力事業」,主要功能為整合其他再生能源發電,再出售給其他用電戶使用。如圖1所示,圍繞在新電力事業的參與者,是以地方為單位,所形成自產自銷發電/用電體系和地區性的新金流模式。在電力流通方面,地方的小型售電業者整併來自農業用地等產生的再生能源,再分別提供給地方政府、一般家戶和農漁生產者使用,形成一個完整的區域電力供需體系;另,從電費產生的金流方面,新電力事業可以從售電收入減去支付買電成本後獲取利潤。而在再生能源設施建設初期,由地方政府出面提供資金和技術協助,會再轉為地方行政服務的資金,使地方居民也可以享受到再生能源帶來的效益。

圖1 社區型電力供需結構

最後一項措施是創造農業與發電之間的互利性。再生能源設施並非只能作為農耕的額外收益來源,也必須對農業生產有所貢獻,以確保兩者永續共存共榮。在法規獎勵措施方面,對於原本荒廢之農地,允許在從事農電共生時,將原本發電期限的三年延長為十年的轉用期限,以提高對農地的開發利用。此外,由於農電共生的構想設計,是在耕地上方架設太陽能板,下方仍是可以持續從事既有的農耕作業,因此應善用上方發電設施,推廣如協助導入電氣化農耕機械的使用,或是發展關於棚架栽培方法的環境控制。

類似的概念也可以應用在漁電共生的設計。日本在2016年開始在沖繩縣久留米島試驗海水溫差發電與水產養殖的結合應用。日本對蝦和貝類的養殖,需要營養鹽含量高和清澈的水質,最適水溫偏好則分別為11oC和18oC相對低溫的水溫條件。利用海水溫差發電的過程中,會附帶引入水深200公尺以下的海洋深層水,其與表層水相比,因為日照無法到達,具有溫度低、營養度高、水質乾淨等三大特點,正好適合用在水產養殖。此外,低溫的特性也能夠作為機械設備的降溫用,達到發電與漁業的共生效果。

3.對我國的啟示

2020年11月12日農委會修正公布「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」,暫緩了地面型營農光電的發展,屋頂型和漁電共生成為當前主力推動的項目。就漁電共生方面,水產試驗所亦曾透過試驗基地方式,研析出不同遮蔽率下對養殖水產的影響性評估,在合理的遮蔽率條件下,浮動式太陽能板並不會限制養殖水產的生長,也有助於對抗光害和寒害的損失。然而我國漁電和農電的推動,卻還是阻礙重重,下文將從「產業型態」和「土地劃分」兩層面論述可能之不利原因以及可能之對策。

不論是農業或漁業,我國的產業樣態是以小型農漁戶為主,科學化管理和自動化程度低,產業知識來自於個人的「經驗法則」。當導入農/漁業與電力的合作生產模式時,缺乏系統性方法的體制下,面臨極高的轉換成本,即便法人或企業可以協助開發高生產力的技術,農漁民意願仍舊不高。另一方面,小戶型態下,單一生產者的有效管理面積相對分散,然太陽能板的基礎維護需求並不會相應減少,單位管理成本也因而較高,需發展可整合區域小型農漁戶形成具規模經濟之實體或虛擬太陽光電案場商業模式,以提高農漁民參與之意願。

另從土地層面,日本作法上透過嚴格的土地分類管理,限制了轉農為電的可能性,必須符合一定要件後(包含實際農作事實),才可以「營農型」架設太陽能板。反觀臺灣,實際生產者與土地擁有者多為分離,亦即對於土地擁有者而言,出租土地不論是供作農漁或綠能發電,行為上無差異,然收益性卻有相當差距,因而產生排擠的效果。土地劃分是解決排擠問題的關鍵前置作業,然而又會涉及既有利益者的護權干預,需政府相關政策與法規有配套措施下推動,非一朝一夕可完成之事。

參考文獻

1. 農林水産省(2020), 営農型太陽光発電について,https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-51.pdf

2. 農林水産省(2020), 農山漁村における再生可能エネルギー発電をめぐる情勢,https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/index-135.pdf

3. 日本能率協会コンサルティング(2018),農林漁業における再生可能エネルギー・マテリアル活用事例,https://www.jmac.co.jp/column/items/energy_consulting2018_jirei.pdf

二、日本邁向2050年碳中和願景

豊田正和(Toyoda Masakazu)*主筆

*日本能源經濟研究所理事長 (普林斯頓大學MPA碩士。1973年進入通商產業省(現經濟產業省),2006年擔任通商政策局長,2007年擔任經濟產業審議官。

菅義偉首相 在2020年1 0月底的臨時國會開議時發表談話,宣示將在2050年達到實質碳中和(Carbon Neutral)的目標,而歐盟及主要歐洲國家則在去(2019)年之前就已發表同樣的宣言。此外,就在菅首相發表宣言前後,中國國家主席習近平、韓國總統文在寅也分別發布2060年、2050年實質零排放宣言。待拜登就任總統後,想必美國也將做出相同的宣示。若這些主要國家都能實現零排放,全球因能源消費造成的碳排放量將減少約6成(以2018全球碳排放量為基準),若再以其他新興國家也將付諸一定程度的努力為前提,2050年全球C O 2 排放量減半的可能性將大幅提升。因此目前各界關注的課題已轉移到是否能在2050年達到碳中和。

日本才剛開始討論下一期能源基本計畫的制定 ,但究竟該做些什麼呢?筆者認為應涵蓋以下四大主軸。

第一、進一步推動節能:日本政府於2015年制定的能源結構(Energy mix)中,揭示將在2 0年間改善35%的能源密集度(相當於1973年石油危機後的水準)。雖然能源密集度與經濟成長率等指標相關,但預計約能減少10%的能源消費量。對於能源效率已是全球頂尖水準的日本而言絕非易事,但筆者認為應更進一步設定2050年再減少10%能源消費量的目標。

第二、再生能源的主力電源化:雖有部分人士對於1 00%導入再生能源抱持極度樂觀的意見,但是夜間無法發電的太陽能、無風時無法發電的風力,都需要蓄電池等配套,以維持穩定供電。且具有百萬瓦規模發電能力的大規模太陽能發電廠,更有建置地點的限制。因此,筆者認為將2030年再生能源的電源占比目標設定在原定的 1 倍、即 40~50%左右,應是較為合理的數字。

第三、核能:首相在談話時表示,「除了再生能源 外,也將善用包含核能在內的所有選項」,不過將會「儘可能降低對核電廠的依賴」。事實上,在2030年的電源占比中,核能若無法維持在20~22%,則要達到電源的零碳排近乎不可能。

第四、化石燃料的脫碳化:零碳排氫能、氨、利用二氧化碳作為資源的碳循環技術等,都是近年在脫碳化議題上備受期待的新星。在此,筆者想要先分享一個「不願面對的真相」。最終能源消費量中,電力部門目前所占比重不到30% (2018年資料),即使持續推動電氣化,一般認為2050年時電力部門的比重頂多接近40%。換言之,即便零碳排再生能源與核能發電占發電量比率達60~72%,在初級能源基礎中僅占25~30%左右。因此,要降低能源相關的碳排放量只能仰賴將CCS (Carbon Capture and Storage,即碳捕與封存技術)發揮至極的化石燃料脫碳化或是碳循環技術。再生能源與核能以外的電力部門以及運輸、產業、民生等非電力部門能源的脫碳化也將勢在必行。

日本在2017年發表氫能基本戰略,現正加速進行技術研發,不過要達到商業化的水準,必須將成本降低至目前的三至四分之一。即便樂觀估計,氫能可正式商業化的時間點,應該也是落在2030年以後。

綜上,邁向碳中和願景的道路上,有三項不確定因素。第一、是否能降低太陽能與風力發電的成本,並克服地點限制。第二、是否能降低化石燃料脫碳化的成本。第三、是否能重建社會對核能的信賴。核能是純國產能源,對保障國家能源安全極有助益且成本最為便宜,更不會排放溫室氣體。為建立社會對核能安全的信賴,政府應推動資訊公開、透明,持續與社會對話,同時針對發生率可能僅 10 萬爐年 1 次的核電事故擬定避難計畫並與民眾共享。面對前述三項不確定因素,惟有官方與民間共同持審慎且踏實的態度並互相合作,才能夠拯救我們的地球。 (2020 年 11 月 3 日 筆)

轉載自:日本原子力學會誌 V ol.62 No.12 (2020),業獲日本原子力學會同意轉載。

|